おしらせ&近況報告

-

2024/04/17

【中村かずひこ通信 第84号 発行のお知らせ】

4月21日(日)『中村かずひこ通信 第84号』を、新聞の折込チラシに入れさせていただきます。 皆様、ぜひご覧ください! なお、こ…

-

2024/04/12

【真岡市議会は 281位】

早稲田大学マニュフェスト研究所が毎年発表している「議会改革度調査ランキング」。 全国の1784議会(都道府県議会+市区町村議会 ※能登半島地震で甚大な被害…

-

2024/04/12

【菅義偉 前総理にお会いしました】

4月10日(水)の午後、現在私が副会長を仰せつかっている「全国若手市議会議員の会OB会」の活動で、東京の衆議院第二議員会館において菅義偉前総理にお会いしてまいりました。 &n…

中村かずひこ的政策

-

01

市民の声

が

反映できるまちづくり

+議会づくり

-

02

高齢者、障がい者

が

輝けるまちづくり

-

03

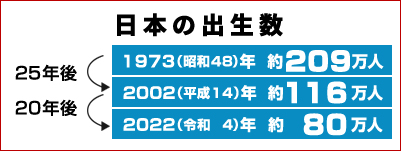

子育て世代 に 選ばれるまちづくり

選ばれるまちづくり

-

04

若者

が

住みたくなるまちづくり

中村かずひこ

プロフィール

- 昭和48年4月8日生まれ

- 真岡西小学校、真岡中学校(バスケットボール部)、真岡高校(落語同好会)、明治大学政治経済学部卒業。明治大学公共政策大学院修了。

- 小・中・高では生徒会長を歴任。大学時代は雄弁部に所属。地方分権をテーマに数々の弁論大会で優勝。

- 平成 9(1997)年、真岡ケーブルテレビに入社し、番組企画やアナウンサーなどを担当。

- 平成15(2003)年、真岡市議会議員選挙に初出馬。

2,415票を獲得し、トップ当選を果たす。

現在6期目。 - 関東若手市議会議員の会 会長(2012-2013)

全国若手市議会議員の会 副会長(2013-2014) - 市議会では、議長、副議長、監査委員、総務・文教各常任委員長、広報広聴委員長などを歴任。

- 現在、会派『もおか新時代』代表。

- 全国若手市議会議員の会OB会副会長、栃木県内議員有志の勉強会『とちぎ次世代研究会』代表、清渓セミナー実行委員会委員長代行。

- 真岡地区遺族会会長、真岡落語研究会事務局長、真岡自然観察会事務局、朗読ボランティア『ひばりの会』会員、真岡青年会議所OB。

- 家族構成

妻・光江、母・方子とともに熊倉町在住。 - 趣味

落語実演、読書、料理、スポーツ

(ソフトボール、バドミントン、ヨガなど)

中村かずひこSNS

「中村かずひこ通信」を

発行しています。

中村かずひこは、平成15年の初当選直後から、毎回定例議会終了後に

「中村かずひこ通信」の発行をしてきました。

今後も、市民の皆様に議会情報をよりわかりやすくお伝えするため、

発行を続けてまいります。