-

【10月24日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

現在、私が代表を務めている会派『もおか新時代』では、議員個々の政策立案能力向上を目指して、…

-

【10月23日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

この日は、市議会の会派代表者会議、議会運営委員会、そして議員協議会などの会議が行われた。 …

-

【10月20日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

八條地区で行われた敬老会にお邪魔をする。 この地区には妻の実家があり、そうしたご縁か…

-

【10月17日~18日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

長野県佐久市で行われた『全国若手市議会議員の会OB会』の研修会に参加。 同市も台風1…

-

【10月16日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

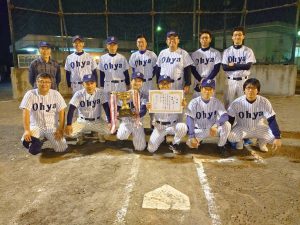

9月上旬から始まった、真岡市の秋季壮年ソフトボール大会(原則として35歳以上の市民が対象)…

-

【10月12日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

台風19号の被害が、全国各地に及ぶ…。 上陸前の早い段階から警戒が呼びかけられてきた…

-

【10月9日】

2019/10/31

- 近況報告・お知らせ

この日、井頭公園で『県老連スポーツ大会』(県内各市町の老人クラブ代表チームによるスポーツ大…

-

【10月8日】

2019/10/13

- 近況報告・お知らせ

『栃木県市議会議長会』の主催による研修会が、矢板市内で行われた。 この研修会は、各市…

-

【10月6日】

2019/10/13

- 近況報告・お知らせ

この日の午前中、真岡井頭マラソンの開会式に出席。 今年で35回目となるこの大会は。真…

-

【10月4日】

2019/10/09

- 近況報告・お知らせ

東京都内で行われた地方議員を対象にした研修会に参加。 今回のテーマは『教育先進国フィ…